© Stephan Seiler

„Einfach mal machen“ – unter diesem Leitgedanken stand die fünfte Sitzung der Urbact Local Group (ULG) Anfang September 2025.

Statt wie üblich in einem Besprechungsraum zusammenzukommen, hielt die ULG ihr Treffen dieses Mal als „Lange Tafel“ direkt auf dem Gelände des Matthäikirchhofs ab. Mit Biertischen und Mitbringbuffet verwandelte sich der Matthäikirchhof für einen Nachmittag zum Schauplatz der Transformation, die er künftig ermöglichen soll.

Was ist die ULG?

Die Urbact Local Group ist ein wichtiges Instrument des europäischen Stadtentwicklungsprogramms URBACT. In Leipzig arbeitet sie im Rahmen des Netzwerks Archethics mit, das acht europäische Städte verbindet. Gemeinsam befassen sie sich mit der Zukunft von Orten mit einem komplexen und „dissonanten“ baulichen Erbe – also Orten, die von autoritären Systemen geprägt wurden oder aufgrund ihrer Vergangenheit voller Widersprüche stecken , wie der Matthäikirchhof Leipzig.

Seit Ende 2024 bringt die Leipziger ULG Vertreter*innen aus Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Kultur zusammen, um weiter über die gemeinwohlorientierte Zukunft des Matthäikirchhofs zu diskutieren. Sie setzt damit den intensiven Entwicklungsprozess fort, der bereits im Jahr 2021 mit einer umfassenden öffentlichen Beteiligung gestartet ist.

Der ULG geht es nun insbesondere um die Frage, wie auf dem MKH ein „Dritter Ort“ entstehen kann – ein Raum, der demokratisches Miteinander ermöglicht, Begegnung fördert und vielfältige Nutzungen miteinander verbindet. Sie beschäftigt sich auch damit, wie temporäre Nutzungen zu dieser Entwicklung beitragen können.

Vom Diskutieren zum Ausprobieren

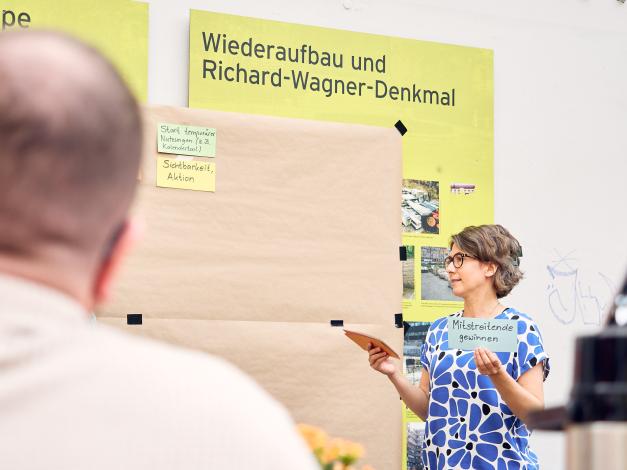

Die fünfte Sitzung markierte einen Wendepunkt in der Arbeit der ULG. Nach intensiven Diskussionen über Dritte Orte, Zwischennutzungen, Strukturen und Prozesse ging es nun darum, erste Schritte praktisch zu erproben.

Das Format der Langen Tafel wurde bewusst gewählt: niedrigschwellig, unkompliziert, offen. Es braucht nicht viel für Organisation und Umsetzung. Genau diese Herangehensweise soll zentral sein für den weiteren Prozess: nicht lange planen, sondern ausprobieren, Erfahrungen sammeln und daraus lernen.

Die Aktion zeigte eindrücklich, wie schon kleine Interventionen einen Ort aktivieren, die Atmosphäre verändern und neue Dynamiken auslösen können. Sie eröffnete Raum für Austausch und Ideen – und machte deutlich, dass Zwischennutzungen auf dem Weg zum „Dritten Ort“ keine komplizierten Konzepte brauchen, sondern vor allem Mut zum Experiment.

© Stephan Seiler

Blick auf 2026: Mit einer Auftaktveranstaltung in die Umsetzung kommen

Ein zentrales Ergebnis der Sitzung war die Entwicklung eines Szenarios für eine Auftaktveranstaltung im Mai 2026, die den Startschuss für vielfältige Zwischennutzungen geben soll. Dafür wurden erste Meilensteine festgelegt – von der Erstellung eines Veranstaltungskonzepts über die Klärung von Genehmigungsverfahren und Infrastruktur bis hin zu Finanzierungsfragen und Zuständigkeiten.

Abgerundet wurde die Sitzung mit einer kreativen Schreibübung: In einfachen Worten beschrieben die Teilnehmenden den Matthäikirchhof als „bunten Hund“, als Ort „ohne Schlüssel“, der für alle offen ist – und als „viel – vielfältiger – Matthäikirchhof“. Diese Slogans sollen später helfen, die Vision des Projekts einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln.

Kooperation als Schlüssel

Eines wurde bei der Langen Tafel besonders deutlich: Die Zukunft des Matthäikirchhofs kann nur gelingen, wenn Stadtverwaltung, Lokalpolitik und Zivilgesellschaft eng zusammenarbeiten und Verantwortung gemeinsam tragen. Die ULG zeigt bereits heute, wie ein solcher kooperativer Prozess aussehen kann – und wie aus einem „dissonanten Erbe“ ein lebendiger Zukunftsraum entsteht.

Verfasserin: Franziska Kalkbrenner, ULG-Coordination im Auftrag der Stadt Leipzig

© Stephan Seiler