Space4People, Thriving Streets und RiConnect haben eines gemeinsam: Sie alle sind URBACT-Netzwerke, die das Verhältnis zwischen Verkehr und öffentlichem Raum erforschen, um nachhaltige, integrative und attraktive urbane Räume zu gestalten. Auch eine deutsche Stadt ist hier Vorbild: Bielefeld, Lead Partner des Netzwerks Space4People, zeigt, wie man durch geschickte Parkraumbewirtschaftung in den Städten wieder mehr Raum für Menschen schaffen kann – anstatt für Autos.

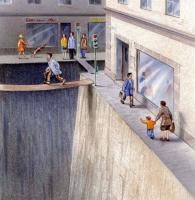

Seit Jahrzehnten beherrschen Autos die Mobilität in den Städten; ihre Anzahl steigt nach wie vor an. Straßen und Parkplätze nehmen enorme Flächen des öffentlichen Raums in Anspruch, die dadurch nicht mehr für andere Tätigkeiten zur Verfügung stehen. Um die Dominanz des Autos zu verringern, haben viele europäische Städte seit den 2010er Jahren begonnen,

Das erste URBACT-Webinar von #WalkAndRollCities

Das erste Webinar im Rahmen dieser Zusammenarbeit fand am 29. November 2021 statt. Tiago Lopes Farias, CEO von CARRIS, dem städtischen Bus- und Straßenbahnunternehmen Lissabon, und außerordentlicher Professor am Instituto Superior Técnico der Universität Lissabon, stellte in seiner Keynote die wichtigsten Maßnahmen seiner Stadt vor. Am Anfang stand eine Stärkung der Kompetenzen auf Ebene der Metropolregion. Diese umfasst 18 Gemeinden und 2,9 Millionen Menschen, von denen nur eine halbe Million in Lissabon selbst lebt. Dieses Mehr an Gestaltungsmöglichkeiten leitete Schritte zu einer Verbesserung des öffentlichen Verkehrssystems im gesamten Ballungsraum ein. Zunächst wurde an einer Fahrscheinreform mit einem neuen, integrierten Tarifmodell gearbeitet. Außerdem wurde die Gründung eines öffentlichen Verkehrsverbundes für das gesamte Gebiet vorangebracht.

Die Städte aus den URBACT-Netzwerken Space4People, Thriving Streets und RiConnect tauschten sich über ihre Erfahrungen aus. Mit ihren Maßnahmen gaben sie aktiven Mobilitätsformen wie dem zu Fuß gehen mehr Raum und unterstützten die Nutzung öffentlicher Räume. Hier finden Sie einige interessante Beispiele, die während des Webinars vorgestellt wurden. Weitere Informationen finden Sie in der LinkedIn-Gruppe #WalkAndRollCities.

Arad in Rumänien hat Pilotmaßnahmen für Fußgänger:innen auf einer der Hauptstraßen der Stadt durchgeführt. Die Mehrheit der Menschen begrüßte die Idee, die Fußgänger:innenzonen zu erweitern, um dort vor allem an Wochenenden oder bei warmem Wetter spazieren zu gehen. Die Stadt erkannte zudem, wie wichtig der Aufbau von Vertrauen durch aktive Kommunikation ist.

Bielefeld konzentrierte sich auf die Parkraumbewirtschaftung. Ziel war es, den vormals durch Autos besetzten öffentlichen Raum wieder den Menschen zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollten das Parken auf der Straße reduziert und die Zufahrtsregelungen zum Stadtzentrum geändert werden. Auf fünf Monate der Ideenfindung folgte eine ebenso lange Testphase, in der die Meinung der Bürger:innen zu den Pilotprojekten eingeholt wurde. Der Prozess wird mit einer viermonatigen Bewertungs- und Entscheidungsphase abgeschlossen.

Nova Gorica in Slowenien hatte es sich zum Ziel gesetzt, einen Platz in der historischen Innenstadt umzugestalten. Dafür löste die Kommune die dortigen Parkplätze auf und stellte stattdessen einen Pop-up-Kiosk für öffentliche Aktivitäten auf. Erst durch diese Aktion wurden die Gestaltungsmöglichkeiten des Platzes für die Bewohner:innen erkennbar. Die Pilotmaßnahme löste heftige Debatten unter den Bewohner:innen aus, die zu weiteren Veränderungen führten.

Antwerpen in Belgien wollte Veränderungen in einem Randbezirk

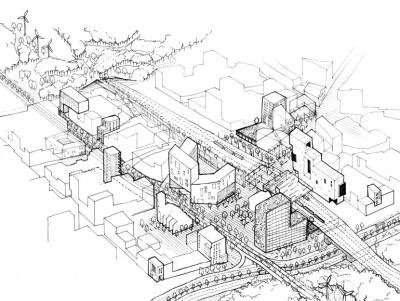

Die Metropolregion Paris hat sich zum Ziel gesetzt, den Verkehr auf einer vierspurigen Nationalstraße zu beruhigen, die durch das Zentrum eines Randbezirks führt. Der Versuch, die Straße durch neue Kreuzungen und Grünflächen für die Bewohner:innen aufzuwerten, wird hoffentlich Anreize für private Akteure schaffen, in den Wohnungsbau zu investieren und die Sanierung von historischen Gebäuden zu fördern. Für den Erfolg der Idee ist die Koordinierung zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen von entscheidender Bedeutung.

Die Verkehrsbetriebe für die Metropolregion Greater Manchester streben ähnliche Maßnahmen in einem Randgebiet des Großraums Greater Manchester an. Ziel ist es, den Einfahrtsbereich einer Autobahn zu „vermenschlichen", indem die Kreuzungen verbessert, Straßen für Fußgänger:innen geschaffen und ein attraktives Busangebot eingeführt werden. Manchester hofft, dass dies zu längerfristigen Veränderungen im Mobilitätsverhalten der Anwohner:innen führen wird.

Und dann kam Corona…

All diese Bemühungen der URBACT-Städte begannen vor einigen Jahren. Dann, im März 2020, brach plötzlich die Corona-Pandemie aus. Die schnell eingeleiteten Absperrmaßnahmen in den Straßen brachten in den ersten Monaten dramatische Veränderungen, von denen die Planer:innen vorher nicht zu träumen gewagt hätten: der Autoverkehr ging massiv zurück, während die Menschen gleichzeitig begannen, den öffentlichen Raum intensiv zu nutzen. In einigen Fällen wurden sogar Flächen vorübergehend komplett vom Autoverkehr befreit.

Einige Monate später setzte jedoch eine sehr unglückliche Entwicklung ein: Der Individualverkehr nahm wieder zu und erreichte in vielen Städten ein höheres Niveau als vor der Pandemie – nicht zuletzt, weil die Menschen aufgrund der Ansteckungsgefahr weiterhin öffentliche Verkehrsmittel mieden. Infolgedessen wuchs der Druck, die gerade neu eingeführten Maßnahmen zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in den Städten wieder abzuschaffen. Die Kommunen stehen nun vor einem Dilemma. Einerseits müssen sie auf den Ärger der Autofahrenden reagieren;

Claus Köllinger, Lead Experte des Space4People Netzwerks, sagte beim URBACT #WalkAndRollCities Webinar: „Wenn sich in den Zentren nichts ändert, kann es aufgrund der zunehmenden Autonutzung zur Entvölkerung und zum Aussterben des Einzelhandels kommen. Es gibt viele Alternativen für die Zukunft der Innenstädte, wie z.B. große Gastronomiebetriebe, Unterhaltungszentren oder eine gute Mischung aus verschiedenen Funktionen. Es bedarf kluger Eingriffe, um diese Alternativen zu begünstigen, und das erfordert unter anderem, den Zugang für Autos in den Zentren einzuschränken.“

Visionen für die Mobilität und die Nutzung des öffentlichen Raums in der Post-Corona-Stadt

Im Verlauf des Webinars wurden wichtige Forderungen für eine Zukunftsvision für die Post-Corona-Stadt formuliert. So forderte Béla Kézy, Lead Experte des Netzwerks Thriving Streets: „Mobilität, also wie weit man in einer bestimmten Zeit kommt, sollte durch Zugang ersetzt werden, also wie viele Orte man in einer bestimmten Zeit erreichen kann. Die Idee der ‚15-Minuten-Stadt‘, in der alle wichtigen Orte innerhalb einer viertel Stunde zu Fuß oder mit dem Rad erreicht werden können, zielt darauf ab, Zugang anstelle von (oder neben) Mobilität zu bieten. In einer Stadt braucht man dafür Nähe, Vielfalt, Dichte und Verfügbarkeit."

Es gibt keine Standardlösungen für die Veränderung bestehender Stadtviertel nach diesen Grundsätzen; die Bedürfnisse der Menschen müssen immer zuerst untersucht und nachvollzogen werden. Es könnte sinnvoll sein, strenge Bebauungsvorschriften zu lockern, um z. B. die Eröffnung eines Cafés in einem Wohngebiet zuzulassen. Aber auch Orte für gemeinschaftliche Funktionen können Quartieren positive Impulse geben, z. B. durch die Öffnung öffentlicher Gebäude in den Abendstunden und die Errichtung neuer Gemeinschaftsgebäude, wo immer dies möglich ist.

Roland Krebs, Lead Experte

In seiner Keynote ging Tiago Lopes Farias auf die Frage ein, wie die durch die Pandemie ausgelöste Dynamik hin zu einer weniger vom Auto dominierten Mobilität und zu einer stärkeren Nutzung des öffentlichen Raums aufgegriffen werden kann. Dafür stellte er einige der neuen Entwicklungen vor:

1. Kund:innenbedürfnisse und Mobilitätsmuster werden sich ändern. Grund dafür sind Home-Office, Online-Handel, wachsende Kundenerwartungen aufgrund der beschleunigten Digitalisierung, verstärkte Aufmerksamkeit für lokale Bedürfnisse, die Forderung nach kompakten Städten und Sicherheitsbedenken.

2. Neue Mobilitätsakteure kommen hinzu, es wird ein innovatives und dynamisches System entstehen, das auf stärker elektrifizierten gemeinsam genutzten Technologien basiert. Die neuen Akteure brauchen allerdings Platz, was uns vor die Herausforderung stellt, wie diese Nutzungen miteinander kombiniert werden können.

3. Diese neuen Entwicklungen führen zur Raumknappheit: Wie können der städtische Raum und die Mobilitätsdienste besser verwaltet werden, um Städte nachhaltiger zu machen? Wohin mit dem Bike-Sharing-Ständer und dem E-Roller-Ständer innerhalb desselben Raums? Wem sollen Parkplätze zur Verfügung gestellt werden: Anwohnenden, Dauergästen, Verladenden von Waren? Aber zuerst muss die grundsätzliche Frage gestellt werden: Für wen ist der öffentliche Raum vorgesehen? Ist er zum Parken da, für Busse oder für Fußgänger:innen?

4. Hinzu kommt der wachsende Druck, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. In Lissabon wird die Busflotte bis 2040 emissionsfrei sein. Die ersten 15 Elektrobusse sind bereits im Einsatz, aber auch sie müssen irgendwann ausgetauscht werden.

Tiago Lopes Farias fasst zusammen: „Wir müssen unsere Lebensweise und -planung ändern und anpassen. Das bedeutet, dass sich auch die Mobilitätsstrukturen ändern müssen. Dabei sollte aber sichergestellt werden, dass der öffentliche Nahverkehr das Rückgrat der städtischen Mobilität bleibt und dass die Städte die Zentren der urbanen Ballungsräume bleiben.“

Hindernisse auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität

Die Referenten des ersten URBACT #WalkAndRollCities-Webinars betonten zum Ende der Sitzung die Notwendigkeit, Entwicklungen in der Mobilität und der Nutzung des öffentlichen Raums miteinander zu verknüpfen. Die führende Rolle muss dabei der öffentliche Sektor spielen, und zwar auf der Grundlage der Zusammenarbeit der Kommunen in den Metropolregionen, in Kooperation mit privaten Akteuren und mit einer aktiven Beteiligung der Bevölkerung.

Es ist jedoch gar nicht so einfach, die geplanten Veränderungen zu erreichen. In vielen Städten gibt es bereits Anzeichen für bevorstehende finanzielle Sparmaßnahmen, die sich stark auf Dienstleistungen auswirken würden, darunter auch auf den öffentlichen Verkehr. Wenn eine Entscheidung darüber getroffen werden muss, welche Linie stillgelegt werden soll oder wie man durch eine geringere Taktfrequenz Geld einsparen kann, bleibt wenig Raum für innovative Ideen für die Zukunft. Daher ist die Finanzierung und Bereitstellung von Mobilitätsdienstleistungen eine der wichtigsten Fragen. Dieses Thema wird beim nächsten #WalkAndRollCities-Webinar auf dem Programm stehen, das für das erste Quartal 2022 geplant ist.

Alle Materialien des ersten Webinars werden in der öffentlichen URBACT #WalkAndRollCities-LinkedIn Gruppe zur Verfügung gestellt. Treten Sie bei, um über die aktuellen Aktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben und innovative Ideen zur Verbesserung der Mobilität und des öffentlichen Raums in Städten in der EU einzubringen.

Die PowerPoint-Präsentationen der Veranstaltung können Sie auf der Veranstaltungsseite herunterladen.

Der Artikel basiert auf dem aus dem Englischen übersetzten Artikel „Walk and Roll Cities: a transformation towards people-centred streets“ von Ivan Tosics.